厚生労働省が新年早々に発表した「平成26年(2014年)人口動態統計」によると、昨年(2014年)の出生数の推計は100万1千人と戦後(昭和22年以降)最少であり、逆に死亡数の推計は126万9千人で最多であったことが分かりました。出生数は2013年より2万9千人少なく、死亡数は1千人増えていたそうです。その結果、昨年(2014年)の死亡数と出生数から算出される人口の自然増減数は、-26万8千人となりました。

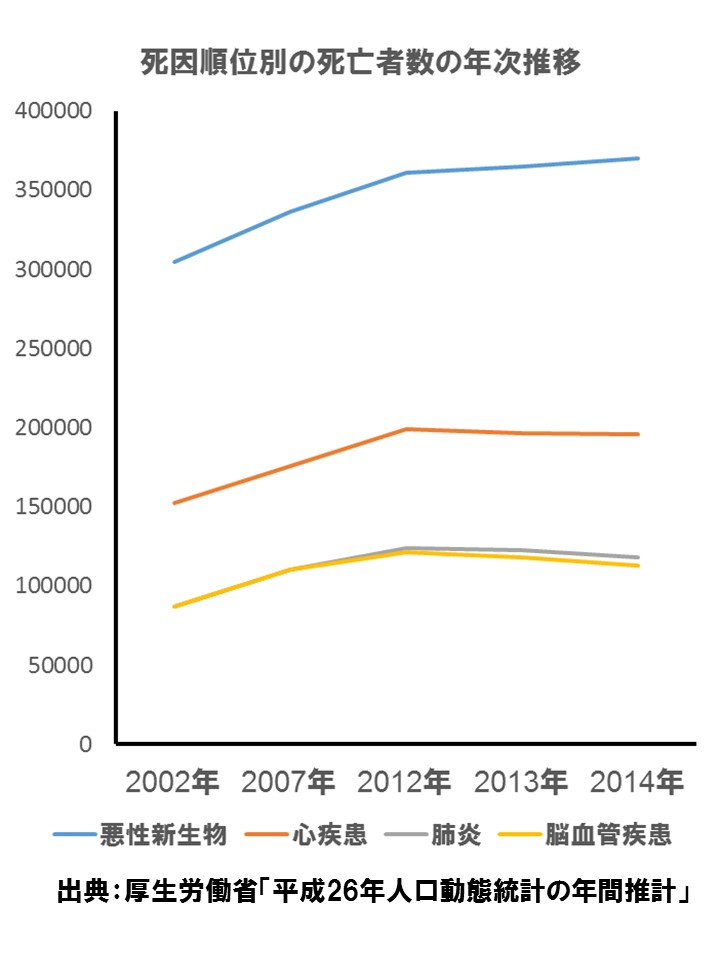

一方、主な死因と死亡数の推計は、ガンなどの悪性新生物が37万人、心筋梗塞などの心疾患が19万6千人、肺炎が11万8千人、脳血管疾患(脳卒中など)が11万3千人となり、以前ご紹介したように、肺炎が第3位を維持する一方、悪性新生物による死亡は最多となりました。

一方、主な死因と死亡数の推計は、ガンなどの悪性新生物が37万人、心筋梗塞などの心疾患が19万6千人、肺炎が11万8千人、脳血管疾患(脳卒中など)が11万3千人となり、以前ご紹介したように、肺炎が第3位を維持する一方、悪性新生物による死亡は最多となりました。

これらの発表とは別に、2014年11月に学術雑誌Lancetの「健康と加齢」特集に1980年から2011年までの間で平均余命、つまり現在60歳の人が平均であと何年生存するか、という数値がどのように変化したかという記事が公表されていました。それによると、高所得国での60歳平均余命は男性で17年間に17.2年、女性では26.6年延びたとされています。世界で最も延長した国は男性ではニュージーランドで、オーストラリア、ルクセンブルグ、英国と続き、日本は53ヶ国中22位でした。これに対して女性では日本が世界最大の平均余命延長国だったそうです。この要因として、心臓や血管の病気、糖尿病による死亡数の減少、さらに高血圧予防、保健指導の拡充や効率化がうまく機能したと考えられています。高所得国では、塩分制限や禁煙、ワクチン接種などの予防対策により回避可能な疾患が原因で死亡する場合が減少してきた結果と考えられます。2011年時点で女性の場合、この回避可能な死亡率が世界で最も低かったのは日本で、第2位のフランスを大きく引き離していたそうです。

ただし生存者が必ずしも健康で充実した生活を享受できているとは限りません。慢性疾患の予防、管理の強化が求められているところで、そのためにも社会の医療システムが人口高齢化に伴う諸問題に有効な対策を立てていくことが重要です。